こんにちは。

新宿区議会議員の渡辺やすしです。

令和6年度新宿区の決算を審議する決算特別委員会が先週9月26日より開催されています。新宿区議会は決算と予算の特別委員会には、全議員が隔年で参加します。したがって、一人会派時代は、隔年でしか、決算・予算審議の場に、意見を届けることができない、という課題がありました。

今年4月から私が設立した会派「現役世代に優しい新宿・減税の会」は、減税派の田中ゆきえ区議を迎え、2人会派となり、すべての決算・予算特別委員会で会派としての意見を届けることができるようになりました。

9月29日の決算特別委員会の総括質疑では、田中ゆきえ区議が会派を代表し、新宿区独自の減税の必要性を理事者に対して、迫りました。総括質疑の原稿を公開しますので、ぜひ、我々の会派の減税への姿勢をご理解いただけますと幸甚です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本年度の決算特別委員会には、会派「現役世代に優しい新宿・減税の会」からは、わたくし田中ゆきえが一人で参加しております。

私が当会派に合流する前ではありますが、我が会派としては令和6年度当初予算案においては、一般会計および特別会計、3会計において、すべて反対をいたしました。 その理由としては、令和5年度の予算案と比較して、150億円の歳出が増にもかかわらず、事務事業の見直し及び廃止は約3,000万円にとどまっており、歳出の改革のないままでの、予算の膨張は、将来の世代にツケを回しているだけに過ぎず、持続可能ではない、という危機感があったからです。

現在、年を追うごとに新宿区の予算規模は膨らんでいます。物価高騰もその理由ですが、行政需要、つまり「区民が区政に対してやってほしいと思うこと」の拡大という側面も見逃せません。 私が区議として二期目になった令和5年以降でも、大きなテーマですと、学校給食費などをはじめとする、教育費の無償化、コロナ禍による景気の落ち込みへの経済対策、物価高騰対策、など、新たな行政需要がどんどん区民や区議によって提案され、その一部は予算化されています。

その他にも、少子化対策のための婚活支援、住宅の高騰を受けた安価な住宅提供、高齢者の健康くり支援など、様々な提案が、日々寄せられています。もちろん、その中には私自身が提案したものもあり、行政需要に対して区が向き合うこと自体は決して批判されることではありません。

ですが、行政需要に応え、新たにスタートする事務事業というものは、当然ですが、お金がかかります。そのお金は天から降ってきたものではなく、区民の税金によって支えられているわけです。区民は住民サービスの受益者ですが、同時に納税者でもあります。

行政需要にどんどんこたえていけば区民の満足度はあがりますが、その分、どんどん税金でつかう事務事業が増え、税の負担が増えれば、手取りは減ります。そのため、自由に使えるお金が減るので区民は苦しむことにもなるわけです。

我々区議も予算要望書を区長に対して提出しているのですが、ともすれば支援者の方々から寄せられた行政需要を片っ端から記載したものになってしまうわけです。 ですが、区民の方に喜んでいただこうと行政需要を満たすと、税負担が増えて、同じ区民が苦しむことにもなります。この二律背反の構造を私たち、区議も、区長も、区職員も、区民に対してご理解いただくよう説得しなければいけないと、自戒を越えて申し上げます。

ここで、「財政課長」に質問します。近年特に行政需要が拡大しているという肌感覚をお持ちですか? 区政運営を考える上では、区民からの行政需要にこたえるだけでなく、納税者である区民の、区税負担における満足度をいかに確保していくかも、大切な視点であると思うのですが、いかがお考えでしょうか?

<理事者答弁>

わが会派としては会派名に「減税」を入れていることからわかるように、より納税者の負担を減らし、区民の満足度を上げることに力点を置こうとしているわけです。さきの参議院議員選挙でも、減税を公約に掲げる政党が、議席を伸ばすなど、日本全体で、税負担を下げてほしいというニーズは広がっているように思います。 ふたたび「財政課長」に質問します。行政需要においては、「実行計画」などよって適宜に、区は計画的に向き合っておられると思います。

一方で、区税負担における区民満足度をあげる、つまり税負担を下げてほしいという区民の声に対しても、 歳出の削減目標とその計画、区税の減税目標とその計画、といったものを、同様に設定していくことが大事ではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか?

<理事者答弁予定>

この点に対しては、引き続き要望するとともに、この先は区税負担を下げること、つまり、減税の効果について、議論を深めたいと思います。まず、前提として確認したいのは、「減税」が基礎自治体レベルで、可能な選択肢だということです。「税務課長」に最初にお聞きします。新宿区においても、条例を改正すれば、特別区民税の、均等割と、所得割を、地方税法で定められた標準税率を下回って「減税」することは制度として可能ですか?

<理事者答弁予定>

はい、おっしゃる通り、自治体レベルで減税は可能なんです。多くの先行自治体で減税の例があります。平成22年度には愛知県半田市が、平成23年度には埼玉県北本市が、条例改正を行って、時限的に住民税の減税を行っています。名古屋市は、平成26年度から現在まで、一律で5%の、個人市民税の減税を実施しています。 23区では、短期間で頓挫したものの、杉並区が平成22年に減税基金条例を制定し、積み立てた基金の利子収入を活用し、減税を行う減税自治体構想を推進しました。 我が会派は、減税には、さまざまな効果があると考えています。

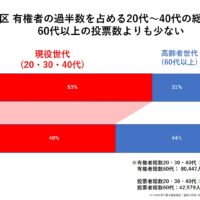

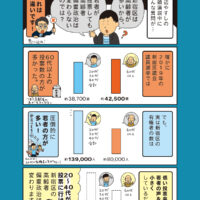

税負担の軽減が、単純に、納税者の生活支援や満足度に つながるだけでなく、減税分が消費に回ることによる経済活性化効果も期待できます。何より、我が会派が注目しているのは、減税により税収が増える効果です。 近隣の自治体に比較して、低い特別区民税を設定することで、納税の中核を担う、現役世代や、子育て世代の定着を促し、将来的な税収基盤の安定や、次世代となる子どもたちの増加にもつながる可能性もがあります。 実際に、継続的に市民税減税を行ってきた名古屋市では、税収の増加や、人口流入など一定の効果があったとする論文もあります。

「税務課長」はこれら先行自治体の、減税政策の効果をどのように評価し、自治体が単独で減税を行うことのメリットとデメリットについて、どのようにお考えですか? また、今後、他自治体の、減税事例の効果や課題について、さらに調査する予定はあるのかも、あわせてお聞かせください。

<理事者答弁想定>

税務課長においては、日々の業務もお忙しいとは思いますが、いわば新宿区の税の専門家として、引き続き減税事例についての研究を続けることも、区民ニーズに応えることではないかと考えております。

ここは決算特別委員会なので、各事務事業が、その政策目的に対し、地方自治法の定めるとおり「最小経費で最大の効果」があがっているのかを検証していかなくてはいけません。ですが、もう少し大きな視点で言いますと、その政策目的に対して、令和6年度に行われた事務事業が適切であったのかを検証すべきだと思います。

もっと言えば、仮に行政需要にこたえるのではなく、その財源で区民の税負担を下げる減税を行えば、同様の政策効果があったのではないか、という点を考察したいと思います。 「税務課長」に聞きます。令和6年度において仮に、特別区民税均等割3,000円を減税し、全員非課税にした場合の影響額と、名古屋市のように6%の特別区民税所得割を5%減税して5.7%にした場合の影響額を教えてください。

<理事者答弁>

と、いうことは、令和6年度においては、6億2000万円の財源があれば特別区民税均等割を区民全員、非課税にして区民全員の手取りを3000円増やせたということで、22億7千万円の財源があれば、特別区民税所得割を5%減ができたということになります。

令和6年度は様々な物価高騰による生活支援策や、コロナ禍によって苦境に陥った事業者支援などの、事務事業が行われましたが、同じ税金でそういった事務事業を行うべきだったのか、そもそもそういう事業を行わず最初から税金を取らなければ、より政策目的が効率的に達成できたのではないか、という点に私共会派の問題意識があるのです。 令和6年度決算書にある物価高騰対策で主なものを言うと、まずは物価高騰対策給付金事業費です。 こちらは給付日の関係で、令和5年度予算のぶんも決算書には載っているので、「給付金担当副参事」にあわせてお聞きしたいのですが、令和5年度・6年度のこの給付金事業、ほとんどは国の政策なので国の財源ですが、その中でも区独自財源からの持ち出しはいくらですか? 区独自支給の給付金総額がいくら、事務費のうち国からのお金で足がでて区財政からまかなったものがいくら、とお聞かせください。

<答弁>

また、物価高騰対策の事業としてはプレミアム付き商品券として知られる地域商業活性化推進事業もあります。これは、物価高騰対策と、地域経済活性化の2つの政策目的がありますが、11億円のお金が投入されています。これは、原資としてプレミアム分に使われたお金が7億9千万円で、商品券を印刷するお金などの経費がざっと3億円です。このお金を使って得られた経済効果を、追加的消費額と経済波及効果にわけて、「産業振興課長」、お聞かせください。

<答弁>

この二つの事業を見て思うのは、区民の生活支援という側面から見ると、給付金事業では真水の部分が18億円なのですが、3億円は事務経費として支出しているので、これは生活支援に回っておりません。 プレミアム付き商品券では、7億9千万円が割引で商品を変える生活支援分ですが、その経費が3億円もかかっているわけです。 つまり、経費にも多くの税金がかかるので、「物価高騰対策による生活支援」という側面だけ見ると、これは非効率と言えます。これが、減税ですと、最初から取らないので、事務経費として消えてしまうお金もなくてすむわけです。

中には、「減税しても、貯金に回ってしまって生活支援策にならないんじゃないか」、という批判もあります。ですが、平成29年度の名古屋市による「市民税5%減税検証報告書」では、住民アンケートによって、54.8%の住民が「生活費に減税額を使った」と回答したのに対し、「預貯金に回した」と答えた方は僅か6%にとどまっています。

物価高騰対策という政策目的にとってはやはり、減税が一番効果的であると考えます。 給付金担当副参事、産業振興課長の両名にお聞きしたいのですが、両事業において、「経費」が多額にかかっている点については課題意識はありますか?物価高騰対策という政策目的においては、この事業の同規模の金額を減税するより効率的だったと思いますか?

<答弁>

また、別の観点から質問します。令和6年度は、経営力強化支援事業に、38億1654万円のお金が使われてきました。これは文字通り、コロナ禍などで苦境に陥った新宿区の中小企業を活性化させるための施策ですが、 この施策の政策目的に対する効果をどのように検証されていますか?具体的には、これだけのお金をつかって、新宿区としてどのような経済効果があったのか、あるいはこの事業を利用した企業の業績がどのようにUPしたのか、利用していない企業に比べて、有意な差があるのかなどは、定量的に検証可能なのでしょうか?

<答弁>

定量的な効果測定が難しいというのは、税金を使った民間企業支援の難しいところだと思うんです。その点、減税であれば、減税すなわち税負担が減った分は、そのまま、個人の手取りの増になって、その分が市場に流れて経済が活性化すると考えられます。 今まで、議論してきましたが、行政需要にこたえることも重要ですが、すべての事務事業が税金で負担される以上、当事者にとってはどんなに必要不可欠な事業であったとしても、そのためには納税者全員に税負担が発生しています。 基礎自治体においては行政課題が発生したら、集めた税金を使って、事業を開始して、解決していくというアプローチが主流だったと思うのですが、最初から税金をとらないというアプローチも政策目的によっては有効なことも多いと思います。基礎自治体における減税政策については、これからも折りをみて提言したいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現段階では、地方税法に定められた標準税率を下回る減税を行っている自治体は名古屋市だけということもあり、現段階では、新宿区としては独自減税は検討していない、という答弁でした。しかし、減税効果についてのメリットやデメリットについての議論では、税務課長より減税の効果として、「歳出削減の必要性が生じ、改革が進む」という答弁があったことは大きな成果だと思います。まず減税し、行政をスリム化し、それにあわせて歳出改革を強力に進めていく、という方針は私が賛同するところです。

新宿区議会には8つの会派がありますが、歳出改革&減税を掲げ、実際に議会や委員会で、区長に対して迫っているのは、私が作った「現役世代に優しい新宿・減税の会」だけです。これからも、しっかりと訴え続けていきます。